Чем остеопатия может помочь после выкидыша

Если беременность прерывается, чаще это случается в первые недели. Основные причины выкидыша — генетическая поломка, воспалительный процесс, гормональные сбои. После прервавшейся беременности нам надо восстанавливаться, как и после

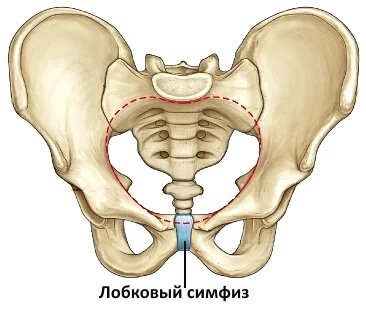

Симфизит

Как остеопатия помогает убрать симфизит беременных. Действенный способ убрать расхождение лонного сочленения и боль, улучшить качество жизни

Гипертония и остеопатия

Повышение артериального давления (гипертония) — чем и как может помочь остеопатия на всех этапах развития болезни? От этой всей жизни у вас поднимается давление? Из-за темпа жизни, привычных

Консультация остеопата онлайн

Консультация остеопата доступна в формате «онлайн». Консультация будет осуществляться при помощи интернет-коммуникатора Google Meet и длиться до 30 минут. Возможен, по предварительной договорённости, чат и видеосвязь в других

Остеопатия в лечении пневмонии

Пневмония — это воспаление легочной ткани, чаще всего вызываемое бактериями и вирусами, в 2007 г унесло более 52 тыс.жизней и послужило причиной 1,1 млн госпитализаций. При средней продолжительности

Болезненные месячные

Месячные болезненные настолько, что вызываете скорую? Заранее запасаетесь кетановом в преддверии красных дней календаря? Болезненные месячные — альгодисменорея Боли во время месячных (альгодисменорея) могут быть первичные и вторичные.

Как подготовиться к приёму по остеопатии

На приём по остеопатии возьмите с собой данные обследований, если они есть. Подумайте, что вас беспокоит в первую очередь, если проблем со здоровьем много. Одежда Не одевайте, пожалуйста,

Сколько сеансов остеопатии надо на курс?

Для стабильного эффекта обычно всё нужно курсом. Курс массажа, курс витамин, в отпуск на море лучше курсом, хотя бы 10-14 дней. Сколько сеансов остеопатии нужно на курс лечения

Если у ребёнка задержка речевого развития

Задержка речевого развития. Чем может помочь в такой ситуации остеопатия? Можно улучшить кровообращение и лимфоток в головном мозге (питание и вывоз остатков обмена веществ клеток). Это улучшает работу

О чём спрашивает остеопат на приёме?

Основная причина обращения к остеопату Конечно остеопат, как любой медик, сначала спросит: на что жалуетесь? Как давно это вас беспокоит? Где болит, как, как часто и с какой

Можно ли остеопатией остановить аутоиммунные процессы?

Можно ли остеопатией остановить аутоиммунные процессы? Аутоиммунные процессы — это когда организм сам себя атакует и разрушает. Защитная (иммунная) система воспринимает здоровые клетки своего же организма как врагов

Обострения после остеопатии

Обычно обострение после остеопатии случается в течении первых двух-трёх суток после сеанса. Это бывает по причине: Выход остатков клеточного мусора ? В расслабившихся тканях улучшилось кровообращение и лимфоток

Лечение аденоидов без операции

Лечение аденоидов без операции: три эффективных способа. Немного анатомии и физиологии Все знают что аденоиды, это такие штуки, которые увеличиваются где-то в горле и многим их удалили в

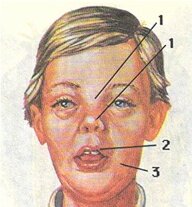

Плагиоцефалия

Перекошенный череп у ребёнка — из-за чего, только ли это некрасиво или ещё и вредно для здоровья. Неровная ассиметричная голова ребёнка возникает из-за: сдавления головки внутриутробно сдавания во